| |||

|

| |||

|

Fue la alumna más brillante de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y en 1956 obtuvo una Beca para formarse en Italia del Ministerio de Cultura, viaje en el que la acompañó la Amalia Avia. Durante la década de los sesenta realizó medallas y relieves de pequeño formato que expuso tanto en España como en el extranjero y, por encargo de la Fábrica Nacional de Moneda, la serie de pintura Pueblos de España.

En 1962 se casó con el escultor Julio López Hernández, de esa unión nacieron dos hijas que se convirtieron en uno de los temas recurrentes en el trabajo artístico del matrimonio.

Después de exponer con la Galería Biosca, comenzó a trabajar como secretaría de la Galería Juana Mordó, una de las primeras salas de arte abiertas en Madrid con una línea expositiva de concepto europeo y calado internacional. Ante la necesidad de recursos económicos del matrimonio, había relegado su carrera para asegurar la trayectoria artística de su marido.

Balcón (1958)

Pero este trabajo le dio la oportunidad de ampliar su formación al entrar en contacto con los diversos artistas que allí expusieron: desde el grupo El Paso, los artistas Geométricos, el Informalismo, la Abstracción y también los pintores y escultores figurativos y realistas.

Desde entonces, su obra se desliga de los planteamientos estéticos de los realistas de su generación, para reconducir el aprendizaje de la vanguardia, especialmente el cubismo y la Escuela de París, a términos reduccionistas donde cobra especial importancia el tratamiento pictórico a base de planos intercalados y una sobria gama tonal.

Expuso en la Sala Macarrón de Madrid, en 1957, única galería privada que exponía a los artistas de su tiempo y en 1992 participaó en la muestra “Otra Realidad. Compañeros en Madrid” organizada por la Fundación Humanismo y Democracia, y Caja Madrid. Esta exposición también fue presentada por la Fundación Marcelino Botín en Santander y, en Zaragoza, en el Centro de Exposiciones y Congresos de Zaragoza gracias al banco Ibercaja.

También en el Museo Thyssen en 2016 de Madrid en la relevante muestra “Realistas de Madrid”, edicada al grupo pintores y escultores realistas que han vivido y trabajado en Madrid. Un año más tarde el Museo Ramón Gaya de Murcia realizó una exposicióm en la que se reunieron, por primera vez, un gran número de sus obras, incluidas las medallas y pequeños relieves de su faceta como medallista.

En el año 2018, con motivo de la celebración de los 800 años de la Universidad de Salamanca, sus obras estuvieron presentes en la exposición colectiva “Seducidos por la realidad que presenta” en el DA2 Domus Artium de esa ciudad.

Esperanza Esparza murió en Madrid en 2011. Donde tuvo una vida noble y austera, de acuerdo a sus principios. No siempre la vida, fue fácil para ella, pero no perdió nunca su sonrisa que hizo honor a su nombre y a su carácter, decidido y pujante.

Khadine Sanhueza: 'Necesitamos más voces femeninas en puestos de liderazgo'

La presidenta del movimiento 'Todas con voz' habla sobre la violencia y la desigualdad hacia las mujeres en Panamá, y hace un llamado para fortalecer las políticas públicas a favor de los derechos de los

Khadine Sanhueza es promotora de los derechos humanos, activista contra el maltrato de las mujeres y las niñas, y miembro de la Fundación Unidos por la Niñez desde hace más de 10 años. También es miembro de la Fundación Patitas de Amor, que lucha contra la violencia hacia los animales.

Por otra parte le acompaña una carrera en la comunicación con más de 20 años de experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos de gestión social, comunitaria, cultura corporativa y estrategias de comunicación y mercadeo integral en América Latina. En adición, es fundadora de la agencia de comunicaciones Comsmarket Latam.

Su carrera empezó desde temprana edad como presentadora de televisión y conductora de radio. Khadine ha ocupado diversos cargos, entre ellos gerente de mercadeo de marcas nacionales de consumo masivo y gerente regional de relaciones públicas para una marca deportiva alemana. De igual manera, se ha desempeñado como gerente senior de comunicaciones corporativas en una empresa del sector de aviación.

Suma a su haber laboral la gerencia de comunicaciones y sostenibilidad de una generadora de energía en Panamá.

Durante una entrevista para Mia Voces Activas, la profesional de la comunicación brinda su opinión acerca del periodismo local, solicita que se fortalezcan las penas hacia los agresores de los animales y denota su férrea lucha por la igualdad de género desde 'Todas con voz'.

Hoy vivimos en un mundo donde reina la desinformación. ¿Qué debe hacer un buen periodista para mostrar la verdad?

Un periodista siempre tiene la responsabilidad con la ética. Estamos en un momento muy importante a nivel social y político. Todos los comunicadores y ciudadanos tenemos el deber de que al momento de crear o compartir información, sea algo que realmente aporte a nuestro entorno y que respete los derechos humanos fundamentales. No es un ejercicio de letras y de teorías porque podemos estudiar los diez principios de los derechos humanos, pero lo esencial es pensar cómo se sentirá la persona de la que estamos hablando o difundiendo dicha información. Debemos acudir a fuentes fidedignas, recabar los datos, hay que escuchar ambas caras de la historia y con eso poder construir la narrativa que queremos transmitir al público.

¿Qué conocimientos considera que se deben reforzar desde las aulas para el desarrollo adecuado de los futuros periodistas?

Hace unos días hablaba con un grupo en República Dominicana acerca de la formación de los periodistas locales. Considero que los periodistas en Panamá trabajan con las uñas, es decir, son individuos muy sacrificados, empezando desde nuestro sistema de educación en las universidades, sean públicas o privadas. La educación de los comunicadores no solo debe contemplar el periodismo tradicional, sino un periodismo digital, de investigación, de datos y de desarrollo de pensamiento crítico, un factor súper importante. Además, es fundamental enseñarles a escribir desde preescolar a las personas con perspectiva de género para que puedan contar historias respetando los derechos humanos y que de esta manera se contribuya a respetar los lineamientos que nos ayudan a prevenir la violencia. Aún queda mucho por hacer. Se necesita una visión integral para la formación de los comunicadores.

La comunicación social mantiene una alta demanda en la oferta académica, pero con una baja oferta laboral. Si tuviera que hacer una propuesta para buscar un balance entre los dos aspectos, ¿cuál sería?

Desde mi experiencia puedo decir que una persona no solo se llega a formar con la educación que recibe en la universidad, es un conjunto de inducciones para poder encontrar un nicho de desarrollo. Sí, existe saturación en la carrera de comunicación, pero la clave está en la especialización. Hay ramas súper importantes donde un comunicador puede ejercer que abarca temas de derechos humanos, análisis de datos, entre otros. Aquellos que se desempeñan dentro de carreras saturadas están empezando a experimentar barreras mentales producto de que no reciben los salarios adecuados. En el caso de los comunicadores es importante revisar desde las políticas públicas y empresariales la remuneración hacia este gremio. Veo a colegas muy exitosos que cruzan a otras carreras porque no pueden con el alto costo de vida que tenemos en la actualidad y con el sueldo que se gana en esta profesión, que no alcanza. Esta historia no solo ocurre en Panamá, sino en América Latina, donde es difícil vivir con un sueldo de periodista.

En materia de derechos humanos. Sé que se desempeña como activista contra el maltrato a las mujeres y las niñas. ¿Cree que en los últimos años se ha avanzado con relación a la erradicación de este flagelo?

Estamos súper mal. Hay dos temas: el de la violencia y el de la desigualdad. A nivel social y de protección tenemos leyes y hemos avanzado en ese sentido. Pero necesitamos leyes donde se castigue a los opresores de manera ejemplar. Me da gusto que desde el Ministerio Público se vaya a crear una fiscalía especial para tratar la violencia contra la mujer. Se necesita investigar estos crímenes de manera distinta, urge tener una policía especial y formada en cuanto a violencia doméstica, porque sabemos que las boletas de protección en este país no funcionan. Se exige que tengamos cero violencia hacia la mujer e impunidad para los que perpetran estos actos. Hay temas graves de violencia en Panamá fundados en el machismo, es importante que se lleve a cabo un plan concreto que se dirija hacia la acción, donde todas las oenegés y las fundaciones pro-mujer trabajen unidas porque los gobiernos no lo van a poder hacer solos. En cuanto a la violencia en América Latina, se requiere un trabajo de urgencia ya que una mujer es asesinada cada dos horas, solamente por el hecho de ser mujer. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) somos la región más desigual del planeta. Si me preguntan si hemos avanzado, mi respuesta es sí, pero en esta región continuamos siendo patriarcales y desiguales. En la parte económica expertos señalan que tendrán que pasar 257 años para que ganemos lo mismo que los hombres.

No rechazo nada porque el feminismo es inclusivo. No soy quién para juzgar a una feminista, no soy quién para juzgar a una persona que decida qué hacer con su cuerpo. Estoy solamente para contribuir en el tema de la igualdad y de la no violencia. Mis creencias o lo que yo considere, son juicios míos. Soy dueña de mi cuerpo y sé hasta donde llego en la parte de salud reproductiva, pero no puedo juzgar a nadie porque realmente se trata de los derechos humanos. Todas las corrientes feministas son importantes dentro del movimiento.Como presidenta de 'Todas con voz' ha luchado a favor de los derechos de las mujeres en Panamá. ¿Qué es lo que más rechaza usted del feminismo radical?

Ahora más mujeres están aspirando a cargos de dirigencia. ¿Cree que los movimientos feministas y las diversas luchas sociales han impulsado este cambio?

Las mujeres somos más del 50% de la población. Necesitamos más voces femeninas en puestos de liderazgo para que en los gobiernos existan leyes importantes y así poder modificar las conductas patriarcales que han incentivado la violencia en contra de las mujeres. Los movimientos pro-mujer y la necesidad de los pueblos de sentirse representados va a empujar a los partidos políticos y a los gobernantes a dar los puestos de decisión a las mujeres, donde realmente aportemos con sensibilidad social a contribuir a esa meta de crear células de cambio en nuestros países de América Latina. Las mujeres son esenciales en la política.

Es miembro de la Fundación Patitas de Amor, que lucha contra la violencia hacia los animales. ¿Cómo califica el impacto y el desarrollo de la ley de protección animal en el país?

Es un dolor ver cómo en nuestra sociedad de América Latina, y sobre todo en Panamá, la falta de valores y sensibilidad se proyecta hacia los animales. Si tienes sociedades que lastiman a los animales es que realmente tienes un problema de valores de fondo. El tema de la violencia en las áreas populares es grave, ya que en estas zonas se reproducen más los animales por la falta de esterilización y entre más animales hay, más los maltratan. No es responsabilidad de las rescatistas sacar dinero de su bolsillo para rehabilitar a un animal maltratado por otro individuo de nuestra sociedad o recoger animales que dejan abandonados en las calles, eso es responsabilidad del gobierno. Creo que debe haber una balanza entre el presupuesto para los rescates y la vida de los animales, que en muchas ocasiones están en muy mal estado de salud al momento en que se les rescata. Más allá de gestionar este tema desde la alcaldía, debe crearse una política pública y una ley que no solamente se enfoque en castigar a las personas a las que se les pueda “probar” que han perpetrado violencia contra los animales. La política debe ser mucho más integral donde se identifique y se capacite a las rescatistas, se les dé fondos, que se creen clínicas gratuitas para los animales en las zonas que lo necesiten. Se debe tener un programa de esterilización continua en todo el país y sobre todo educar desde prekínder a los niños para que tengan respeto por los animales y la vida humana.

Para lograr el desarrollo de un Panamá con igualdad y respeto social, ¿cuál es el primer paso?

Hay que entender a cada uno de los integrantes de nuestra población desde las mujeres, niños y hombres. Una vez que se logre este paso y se identifique el problema real, seguro podremos construir como sociedad un plan integral basándonos en las mejores prácticas de otros países para que se pueda dar respuesta a los problemas con prioridades, es decir aquellos que tengan bandera roja y trabajarlos junto con las oenegés, porque el Estado no puede hacer estos cambios por sí solos, se debe trabajar en conjunto.

“Se exige que tengamos cero violencia hacia la mujer e impunidad para los que perpetran estos actos. Hay temas graves de violencia en Panamá fundados en el machismo”

María Manàsseina es también conocida como Maria Mikhailovna Manasseina-Korkunova, Marie von Manassein y Marie de Manacéine porque publicó en diferentes lenguas, ruso, alemán, inglés, francés. Nació en 1841 y murió en San Petersburgo el 17 de marzo de 1903. Era hija del profesor Mikhail Andreevich Korkunov (1806-1858), un conocido historiador y arqueólogo ruso, miembro de la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Tuvo la suerte de vivir en una época en la que Rusia afrontó profundas reformas institucionales. El zar Alejandro II modernizó la educación, extendió el derecho a estudiar a los pobres y las mujeres fueron admitidas en las escuelas y universidades. Después de recibir una excelente formación, incluido el aprendizaje de varios idiomas y estar rodeada desde la infancia por científicos e intelectuales, Maria Manàsseina se convirtió en una de las primeras mujeres en Rusia, y probablemente en Europa, en obtener el título de médico en la década de 1860. Primero recibió una certificación especial que la autorizaba como «mujer médico» y, más tarde, obtuvo la certificación oficial de grado en medicina.

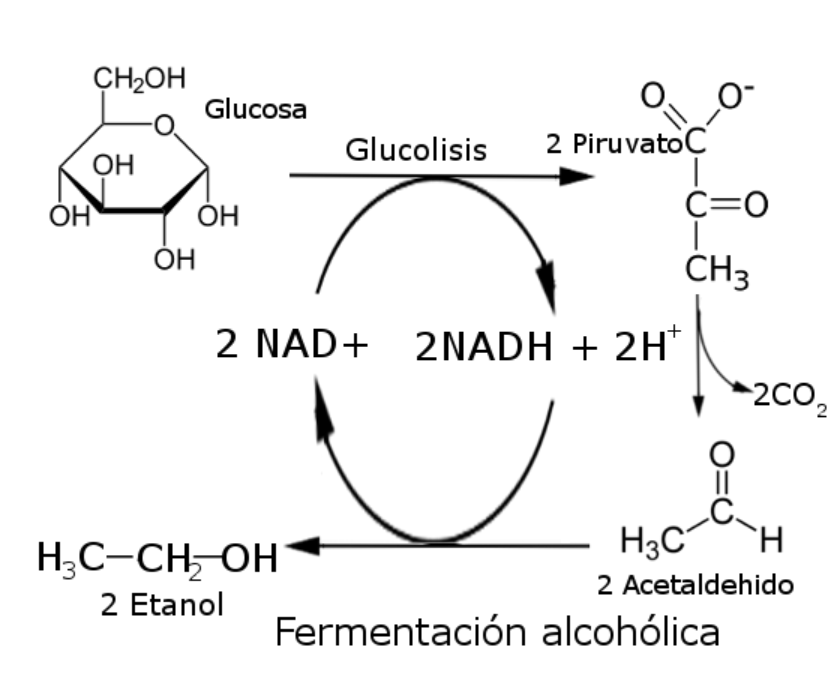

En 1870-1871, Maria Manàsseina pasó seis meses formándose en el laboratorio de Julius von Wiesner (1838-1916) en el Instituto Politécnico de Viena donde estudió el proceso de la fermentación alcohólica. Mientras trabajaba allí, hizo un descubrimiento de importancia primordial, convirtiéndose en una fundadora de la nueva ciencia de la fisiología química, lo que ahora llamamos bioquímica. Demostró que el proceso de fermentación se debe a sustancias específicas (las llamadas «enzimas no organizadas», utilizando la terminología de ese tiempo) que seguían siendo funcionales después de ser aisladas de las células de levadura, posibilitando lo que se llamó la fermentación acelular o fermentación extracelular. Estos experimentos descartaron la teoría «fisiológica» de la fermentación propuesta por Louis Pasteur y confirmaron la hipótesis «química» defendida por otros científicos tan destacados como Claude Bernard, Justus von Liebig y Marcellin Berthelot.

Los resultados de Manàsseina fueron confirmados más de un cuarto de siglo después por un químico alemán, Eduard Buchner (1860-1917) quien, a pesar de ser conocedor de la obra de la científica rusa, no hizo ninguna referencia a sus trabajos. Manàsseina intentó defender su prioridad y publicó dos cartas en alemán en revistas científicas, pero sin éxito. La injusticia triunfó una vez más: el nombre de Manàsseina como pionera de la naturaleza química de la fermentación fue olvidado, mientras que Buchner recibió el Premio Nobel en 1907, cuatro años después de la muerte de ella, por el descubrimiento de la naturaleza extracelular de la fermentación.

El artículo de Manàsseina sobre la fermentación generó interés en el gran químico alemán Justus Liebig (1803-1873), quien la invitó a unirse a su laboratorio en Giessen. No pudo aceptar por razones familiares y volvió a San Petersburgo donde comenzó a trabajar en el laboratorio del profesor Ivan Romanovich Tarkhanov (originalmente: Tarkhnishvili, 1846-1908), iniciando una etapa diferente en su carrera investigadora.

Tarkhanov era un fisiólogo de origen georgiano, procedente de una familia noble. Su contribución más significativa fue el descubrimiento de la influencia de los rayos X en el sistema nervioso central y se le considera el fundador de la Radiobiología. Tarkhanov se interesó por el sueño y escribió “En un sueño, los centros de respiración y circulación sanguínea en el cerebro no duermen, los centros del habla no duermen, porque en un sueño hablamos, los centros de atención, audición, olfato no duermen, y finalmente el cerebelo no duerme, como lo evidencian los milagros del equilibrio de los sonámbulos. Entonces, ¿qué es dormir?”

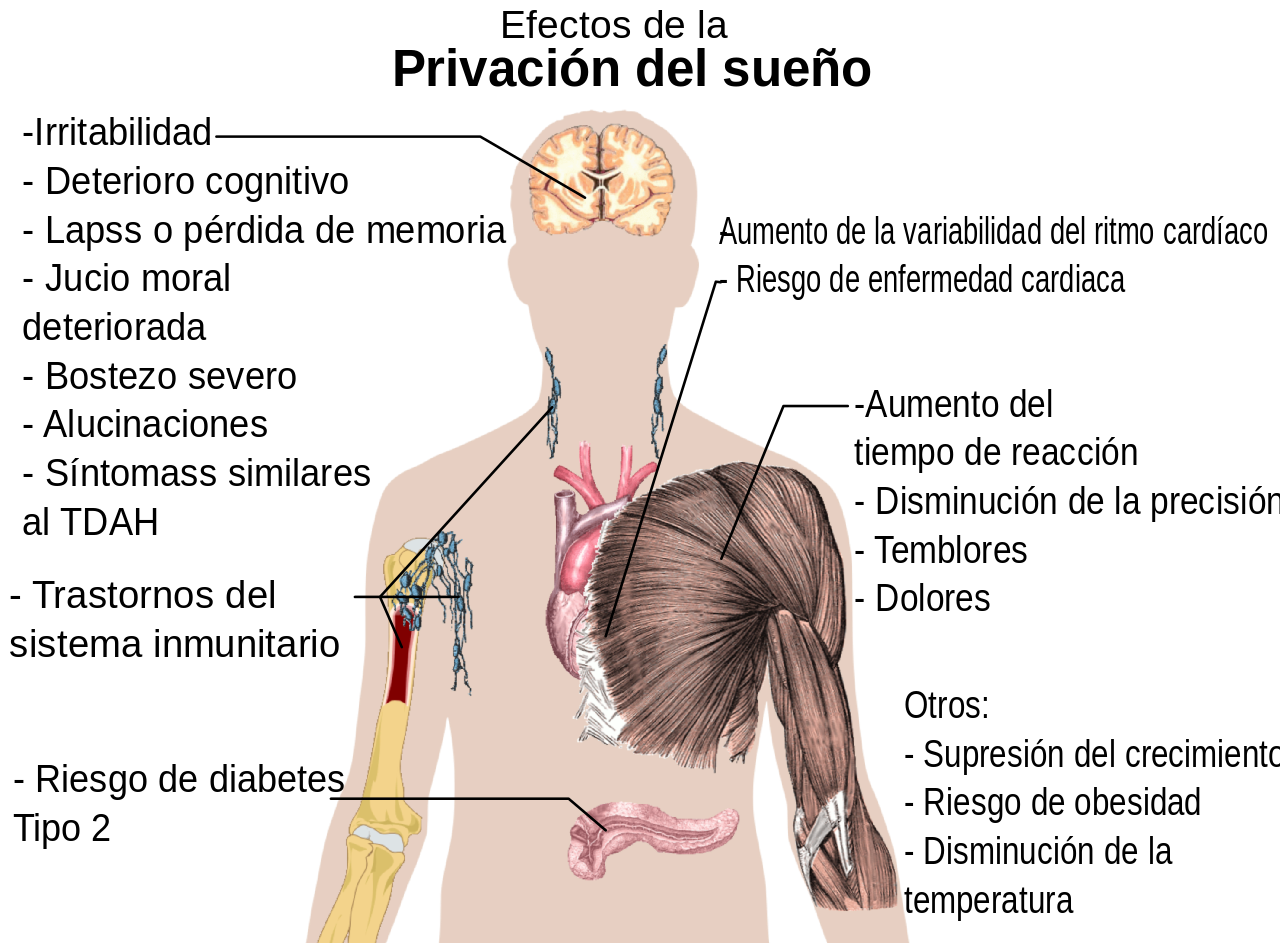

La contribución más destacada de Manàsseina en el campo de la Neurociencia fue en esa línea de trabajo, en su investigación sobre el sueño. En 1889 publicó su gran obra titulada «El sueño como un tercio de la vida humana, o fisiología, patología, higiene y psicología del sueño». En este libro incluyó sus estudios sobre los efectos de la privación del sueño, la sensación de confusión asociada con el despertar de un sueño aparentemente “profundo” en los humanos y el estudio de las ensoñaciones. Su libro fue la obra de referencia en Somnología y resumía todo el conocimiento de la época al alcance tanto de un público no especializado como para nuevos investigadores. El libro, considerado una enciclopedia del sueño, tuvo un éxito tremendo; fue traducido a diferentes idiomas y distribuido en muchos países europeos.

La contribución más destacada de Manàsseina en el campo de la Neurociencia fue en esa línea de trabajo, en su investigación sobre el sueño. En 1889 publicó su gran obra titulada «El sueño como un tercio de la vida humana, o fisiología, patología, higiene y psicología del sueño». En este libro incluyó sus estudios sobre los efectos de la privación del sueño, la sensación de confusión asociada con el despertar de un sueño aparentemente “profundo” en los humanos y el estudio de las ensoñaciones. Su libro fue la obra de referencia en Somnología y resumía todo el conocimiento de la época al alcance tanto de un público no especializado como para nuevos investigadores. El libro, considerado una enciclopedia del sueño, tuvo un éxito tremendo; fue traducido a diferentes idiomas y distribuido en muchos países europeos.

Las ideas y experimentos de Manàsseina fueron el punto de partida de la somnología moderna. Fue una adelantada al afirmar que, mientras dormimos, el cerebro está activo y que la falta de sueño es muy peligrosa pudiendo llegar a causar la muerte. Con respecto a lo primero enfatizó la idea de que, durante el sueño, hay una actividad particular en el cerebro, una afirmación que desafiaba la creencia imperante en aquel momento de que el sueño era un mero estado pasivo del organismo. También subrayó que sólo las estructuras cerebrales que participan en el mantenimiento de la conciencia están inactivas durante el sueño, por lo que dormir significa descansar la conciencia. Esta propuesta es notable teniendo en cuenta que el electroencefalograma no existía todavía y apenas era posible registrar la actividad cerebral. De acuerdo con ella, «los científicos que identifican el sueño como la detención o la diástole de la actividad cerebral se equivocan, ya que durante el sueño el cerebro en su conjunto no duerme en absoluto, no se queda ocioso por completo, sino que sólo las partes que constituyen la base anatómica de los sustratos de la consciencia están bajo el proceso del sueño».

Con respecto a los efectos de la privación de sueño, Manàsseina realizó esta investigación en el laboratorio de Tarkhanov. Pusieron a diez cachorros de 2 a 4 meses de edad bajo un estado de vigilia permanente manteniéndolos constantemente activos forzándoles a caminar y tocándoles. Estos cachorros habían sido previamente bien alimentados y perfectamente cuidados. La privación del sueño fue fatal y todos los animales murieron después de 4-5 días. Como medida de control, privaron a otros cachorros de comida. A pesar de que se les tuvo pasando hambre durante 20-25 días, pudieron ser rescatados y volver a una condición saludable. Estos resultados mostraron claramente la importancia de dormir para que la vida se mantenga. Investigaciones posteriores demostraron que la privación del sueño en los cachorros causa una disminución de la temperatura corporal de 4 a 6 grados, una reducción del número de glóbulos rojos, hemorragias cerebrales locales, deterioro de los ganglios cerebrales y un amplio etcétera. Manàsseina llegó a la conclusión inesperada de que el sueño es más importante para un organismo que la comida y rechazó «la extraña opinión que considera el sueño como un hábito inútil, estúpido e incluso nocivo».

El tercer punto que fue clave en sus investigaciones sobre lo que sucede mientras dormimos se centró en las ensoñaciones, los sueños. Durante un período de cinco años recogió datos sobre los sueños de 37 personas diferentes y llegó a las siguientes conclusiones: el cerebro educado y activo soñaba más que el inculto y lento; los sueños de las personas bien formadas eran más lógicos, complejos y variados que los de los menos educados; los periodistas, químicos, maestros de escuela y otros «trabajadores del cerebro» sólo tuvieron de tres a diez noches sin sueños a lo largo de un mes, mientras que los obreros manuales tuvieron de 8 a 25 días sin ensoñaciones en el mismo período; finalmente, escribió, los sueños se vuelven menos frecuentes con la edad.

Su vida personal fue agitada. A lo largo de su vida tuvo distintas parejas. Mientras que todavía era estudiante, se casó con Poniatovsky (se desconoce su nombre), otro estudiante, y juntos participaron activamente en los círculos revolucionarios llamados «narodniki», un término que significa populista y que era una especie de socialismo agrario. Desgraciadamente, su actividad llamó la atención de la policía política zarista y su marido fue arrestado y murió en el exilio. En 1865 María se casó con su segundo marido, Viacheslav Avksentievich Manassein (1841-1901), que se convirtió en profesor de la Academia Militar de Medicina, en editor de la primera revista médica rusa titulada «Vrach» (médico), y que es una persona bastante conocida en la historia de la medicina rusa. A finales de la década de 1870 surgieron problemas matrimoniales en la vida de los Manasseins, y en 1879 Maria dejó a su marido por su amigo Ivan Tarkhanov (que estaba casado). Los biógrafos de Tarkhanov no han escrito nada sobre sus relaciones científicas y personales con Manàsseina y su nombre no se menciona en la lista de las personas que trabajaron en su laboratorio por lo que posiblemente su relación no duró mucho tiempo.

Los logros científicos de Maria Manàsseina fueron subestimados por sus contemporáneos rusos, era más conocida como una escritora popular de libros de ciencia y medicina, conferencista, traductora y revisora que como lo que también era: una científica pionera en diversos campos. La lista de los libros de Manàsseina ilustra la amplitud de sus intereses: La crianza de niños durante los primeros años de su vida (1870), Sobre la teoría de la fermentación alcohólica (1871), Sobre la escritura en general, escritura refleja en particular y sobre el papel de ambos hemisferios cerebrales (1883), Anormalidad de la actividad cerebral del hombre moderno educado (1886), Principios de la educación desde los primeros años de la vida hasta el final de los estudios universitarios (5 números, 1894-1902), Fatiga (1893), Algo sobre las artes (1895), Sobre la conciencia (1896), etc.

Manàsseina dio el primer paso para construir un nuevo paradigma científico sobre el sueño. Esta disciplina recibió un impulso definitivo con los trabajos de Michel Jouvet, el gran somnólogo de la segunda mitad del siglo XX. Describió los signos del electroencefalograma de la muerte cerebral en 1959, y en 1961 clasificó el sueño en dos estados diferentes: el sueño telencefálico (de ondas lentas) y el sueño rombencefálico (sueño paradójico, conocido como sueño REM en los escritos en inglés sobre el tema). Hizo un mapa de las áreas del cerebro que son responsables del sueño REM e inventó el término del sueño paradójico. Jouvet parece pensar en Manàsseina cuando escribió: «Duermo, sueño, luego existo. Debo dormir y soñar para existir».

Carlota Coronado, directora y productora audiovisual

Somos lo que vemos y no podemos ser aquello que no vemos. De esta idea parte el documental ‘¿Por qué tan pocas? Tecnólogas y científicas españolas a la luz’ que muestra la importancia de las investigadoras pioneras, pero también de aquellas científicas más jóvenes y anónimas que sirven de modelo a las futuras generaciones. Entrevistamos a su directora, Carlota Coronado.

|

| Carlota Coronado en la Sala Berlanga de Madrid / César Esteban Rubio |

El documental ¿Por qué tan pocas? intercala entrevistas a veinte investigadoras más y menos conocidas que fueron descubriendo a lo largo de su carrera el papel de las mujeres en sus propias áreas, con testimonios de escolares de 5º de primaria que trabajaron sobre ellas.

La película arranca con un tópico que refleja una realidad: el testimonio de personas anónimas que podrían nombrar el once titular de cualquier equipo de futbol, pero que tienen dificultades para recordar el de tan solo una científica y ya no digamos si es española.

Hablamos con su directora, Carlota Coronado, el día de la presentación de la película en Madrid.

¿Cómo seleccionaron a las investigadoras que participan en este filme?

Fue difícil porque hay muchas científicas que están haciendo un trabajo inmenso en nuestro país. Nos guiamos sobre todo por variedad en cuanto a sectores. Queríamos escogerlas de diferentes ramas y, sobre todo, en aquellas en las que hay un porcentaje más bajo de mujeres.

También hay variedad respecto a las generaciones, veteranas y muy jóvenes

Sí, están tanto la primera mujer que obtuvo la titulación de profesora agregada de universidad en Física y posteriormente catedrática, María Josefa Yzuel, o la primera catedrática deFísica Nuclear, Elvira Moya de Guerra, como otras físicas que trabajan como doctorandas. Lo que pretendíamos es no solo enseñar a gente conocida, sino también a otras más anónimas recién doctoradas que tienen muchísimo talento. Es una forma de animar a las chicas para que se vean más identificadas: darles modelos inspiradores don distintos perfiles.

Usted es, sobre todo, realizadora de ficción. En 2015 recibió un Premio al Mejor Cortometraje de Animación. ¿Cómo surgió el proyecto de un documental sobre mujeres científicas?

Surge dentro de la Facultad de Ciencias de la Información porque formo parte la asignatura de Comunicación y Género, junto con Isabel Tajahuerce. Vimos dentro de la convocatoria de FECYT una parte que nos interesaba mucho que era la de crear nuevos referentes femeninos y potenciar las vocaciones científicas entre las niñas y las adolescentes. A partir de ahí, como yo también soy directora de cortometrajes y productora, unimos esos esfuerzos.

¿Con qué formatos han trabajado para visualizar a las mujeres científicas en España?

Además del documental para mover por las salas de cine, creamos una página web de Por qué tan pocas con vídeos más cortos, de unos tres o cuatro minutos, monográficos. La idea es que conozcan más a las personas que entrevistamos, porque cuando haces una película de una hora a lo mejor aparecen treinta segundos cada una.

¿Cómo es el desarrollo del documental?

Es una reflexión sobre cuál es la situación de las mujeres en la ciencia en nuestro país, qué problemas encuentran y también qué peso tienen, su talento y por qué no se ven tanto como los hombres. Fundamentalmente son entrevistas. También con niños y niñas del colegio Emilia Pardo Bazán de Madrid de quinto de primaria que trabajaron sobre ellas. Prepararon exposiciones y contactaron con las científicas. Lo fuimos grabando para intercalarlo y que fueran también ellos los que contaran el documental para hacerlo más divulgativo. Nuestra idea es llegar a la base.

¿Se ha encontrado con muchas discrepancias en temas como, por ejemplo, el de las cuotas?

Hay de todo. La misma Margarita Salas decía que no quería discriminación positiva, pero tampoco negativa. Es decir, que no la discriminen por el hecho de ser mujer, pero tampoco ganar nada por serlo. Por otro lado, Pilar López Sancho opina que sí son necesarias porque si no hacemos algo y no ponemos las medidas necesarias, no se conseguirán mejores porcentajes. Cada una tiene una visión diferente sobre este tema.

Por lo que pudieron observar durante los años de rodaje, ¿qué interés tienen las niñas por la ciencia y las científicas? ¿Tienen referentes?

Conocían a algunas mujeres científicas porque en cursos anteriores habían hecho trabajos. Sin embargo, no a investigadoras españolas. Sabían quiénes eran Marie Curie o Rosalind Franklin, las más famosas.

¿Y respecto a su vocación?

Cuando les preguntamos qué querían ser de mayores encontramos unos estereotipos muy evidentes divididos entre chicos y chicas. Ellas tiran más hacia los cuidados y los chicos se ven más como programadores de videojuegos, un perfil más ‘masculinizado’. Están cambiando cosas y se nota, pero todavía determinados estereotipos se siguen manteniendo en primaria.

Como realizadora y conociendo la dificultad de las directoras para producir sus películas, ¿encuentra muchos paralelismos entre esta situación y la de la ciencia?

El cine es un reflejo del resto de los sectores. Si vemos los datos que publica cada año de la Asociación de Mujeres cineastas de España, CIMA, vemos que en el campo, por ejemplo, de la realización y dirección hay tan solo un 15 % de mujeres. En otros sectores puede subir hasta un 20 %, pero muy pocas veces. En el caso de sonidistas, jefas de sonido o directoras de fotografía estamos en un 7 %. Hay determinados puestos que están muy masculinizados, también la dirección y el guion. No se producen muchas películas dirigidas por mujeres, sin embargo, hay muchas mujeres en el cine.

El documental habla mucho de referentes. ¿Qué otros problemas existen?

Hay cuestiones estructurales. El sistema no ayuda a elegir y promocionarte en determinados sectores. Esto se debe a los sacrificios que las mujeres no están dispuestas a hacer o que solo a las mujeres se nos exigen, porque socializamos en un mundo de cuidados. Sigue habiendo más mujeres que renuncian a su vida profesional respecto a la personal, que eligen jornadas reducidas para poder compatibilizarlas con su vida. No es una única causa, hay también mujeres sin hijos que no acceden a esos puestos.

Lo verá a diario como profesora en una carrera orientada al cine...

Si preguntas en la facultad en Comunicación Audiovisual, la mayoría de las chicas no quieren ser directoras o quieren serlo al principio, pero cambian más tarde de opinión. Esto ocurre porque ven que hay más mujeres en otras áreas y al final tiras donde ves que tienes más oportunidades o te vas a sentir más a gusto porque lo ves accesible. Son trabas invisibles, que en parte nos ponemos nosotras mismas; por eso es tan importante tener referentes.

No puedo acabar sin hacerle la pregunta con la que arranca todo, ¿por qué tan pocas?

Me quedaría con que no hay pocas mujeres en la ciencia, sino que hay que ver dónde están, porque muchas son invisibles y lo han sido a lo largo de la historia. Solo hay que ver el caso de la cantidad de mujeres no premiadas con un Nobel que estaban detrás de esos avances. Hay que preguntar por qué tan pocas en los premios y en los puestos de decisión. Ahí es todavía donde hay que hacer políticas para que cambien las cosas.

Mary Grueso Romero: la voz poética del Pacífico que resiste, canta y florece En las orillas del río y al ritmo del mar, nació una voz que ...